「病院では異常なしと言われたけど、腰の奥がズーンと痛い…」

「歩き始めや立ち上がりの時に、骨盤のあたりがズキッとする…」

そんなお悩みを抱えている方は、仙腸関節炎の可能性があります。

仙腸関節炎は、整形外科では画像に写りにくく、「原因不明の腰痛」として放置されがちな症状です。しかし、正しく対処すれば改善できるケースが多いのです。

この記事では、仙腸関節炎による痛みを和らげるためのストレッチや、自宅でできるケアのポイントをわかりやすく解説します。

仙腸関節炎の痛みを悪化させるNG行動とは?

仙腸関節炎を改善するためには、正しいストレッチやセルフケアも大切ですが、まず最初に知っておいてほしいのが「やってはいけない動作」です。

特に炎症期(痛みがズキズキと強く出ている時期)には、無理に動かすことでかえって症状を悪化させてしまうリスクがあります。

以下のような行動は、仙腸関節に負担をかけ、回復を遅らせてしまうため注意しましょう。

激しいストレッチや反動をつける動作

「伸ばせば楽になる」と思って勢いよくストレッチをしてしまうと、関節内部の炎症が悪化する可能性があります。

痛みのある場所を無理に引き伸ばすのは、かえって逆効果になる場合が多いです。

無理に体をひねる・反らせる動き

起き上がるときや靴下を履く動作で無理なひねりが加わると、仙腸関節にねじれのストレスがかかり、さらに炎症が広がってしまうことがあります。

特に痛みがあるときは、普段通りの動作でも慎重に行う必要があります。

長時間の同一姿勢(座りっぱなし・立ちっぱなし)

デスクワークや車の運転などで長時間同じ姿勢が続くと、骨盤まわりの血流が悪くなり、筋肉が硬くなります。

「ただじっとしているだけ」でも悪化の原因になることがあるため、こまめに体勢を変える意識が重要です。

炎症が強い時期は「動かさずに休ませる」ことが基本方針です。

無理にストレッチや運動をしようとせず、まずはしっかりと痛みが落ち着くのを待つことが、長期的には回復への近道になります。

そのうえで、痛みが和らいできた段階から、身体に負担をかけない範囲のケア・ストレッチを取り入れることで、回復がスムーズになり、再発の予防にもつながります。

自宅でできる仙腸関節のストレッチ&ケア3選

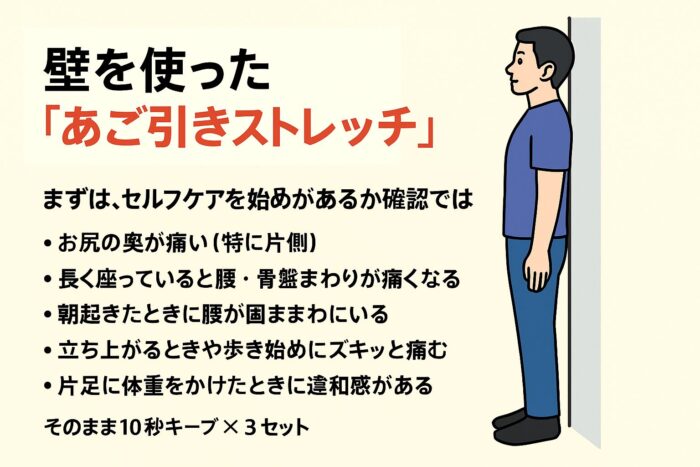

1. 壁を使った「あご引きストレッチ」

目的:首〜背中の姿勢軸を整え、骨盤〜仙腸関節の負担を減らす

やり方:

- 壁に背をつけて立ち、かかと・お尻・背中を壁につける

- あごを軽く引いて、後頭部を壁につける(つかない人は近づける意識)

- そのまま10秒キープ × 3セット

ポイント:あごを無理に押し込まない。骨盤の傾きが自然に立つ感覚を意識。

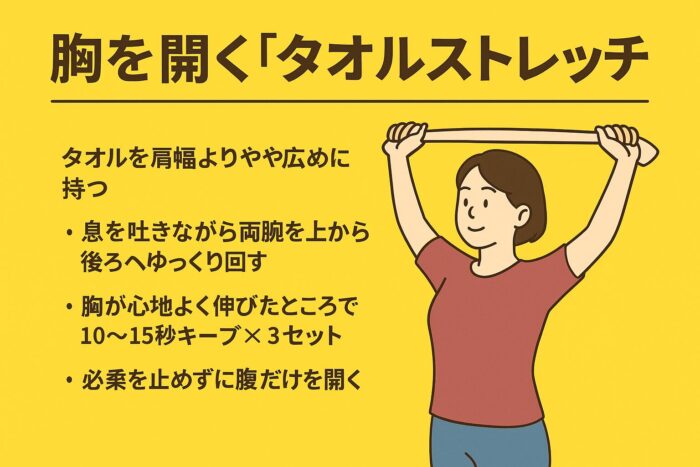

2. 胸を開く「タオルストレッチ」

目的:前かがみ姿勢で縮こまりがちな胸を開き、肩甲骨と骨盤の連動を改善

やり方:

- タオルを肩幅よりやや広めに持つ

- 息を吐きながら両腕を上から後ろへゆっくり回す

- 胸が心地よく伸びたところで10〜15秒キープ × 3セット

ポイント:腰を反らさず、胸だけを開く意識で。呼吸を止めずに行うこと。

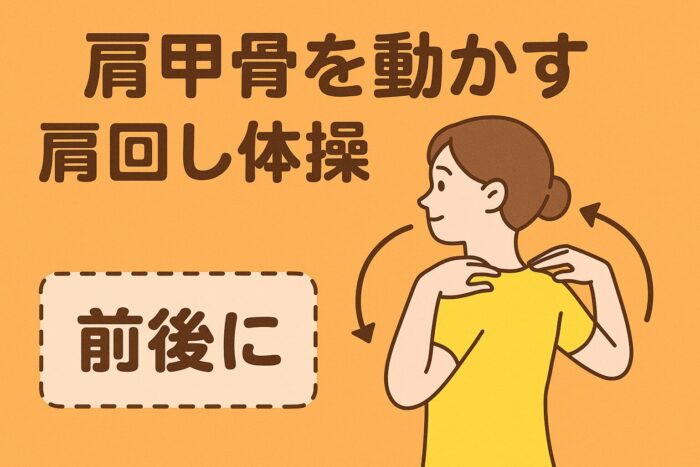

3. 肩甲骨を動かす「肩回し体操」

目的:肩甲骨の動きを良くして、首・腰の筋肉の連動性を高める

やり方:

- 肩に両手を乗せ、肘で大きく円を描くように前後に10回ずつ回す

- 肩甲骨が内側に寄る感覚を意識する

ポイント:力を抜いて、リズムよく行うこと。呼吸を整えることでリラックス効果も期待できます。

痛みが強いときの対処法

ストレッチをしても痛みが強い、動くのがつらいという場合は、次のような方法を取り入れてみましょう。

● 冷却 or 温熱の使い分け

急性期のズキズキするような痛みがある場合は冷やす。

慢性期の鈍い痛みや重だるさがある場合は温める。

→ 症状の変化に合わせてアイス枕やカイロを使い分けましょう。

● サポーター・骨盤ベルトの活用

仙腸関節を安定させるために、骨盤まわりを支えるサポーターを使用するのも効果的です。

ただし、締めすぎや長時間の使用はかえって筋力低下を招くため、必要な時間だけ使いましょう。

毎日のケアが改善への第一歩

仙腸関節炎の改善には、「特別なこと」よりも日々の継続的なケアが何より大切です。

1日3分でもいいので、自分の体と向き合い、動かす習慣をつけていくことで、少しずつ痛みが軽減され、再発予防にもつながります。

「最近また腰が重だるい」「姿勢が崩れている気がする」

そんな方は、ぜひ今日から紹介したストレッチを実践してみてください。

以下の関連記事もご覧下さい。

仙腸関節炎がなかなか治らない理由と改善のヒント|整骨院の視点から解説

仙腸関節炎のセルフチェックと病院での検査法|放置しないための見極めポイント

ひこばえ整骨院仙腸関節炎に対する治療

ひこばえ整骨院では仙腸関節炎の治療を非常に得意としています。

悪い部分だけを見るのではなくそれ以外の歩き方や立方体の使い方を全て見て一番最適な治療方法を選んで行きます。

もしあなたが仙腸関節炎による腰痛、痺れ、だるさで悩まれているならば是非下記をご覧ください。